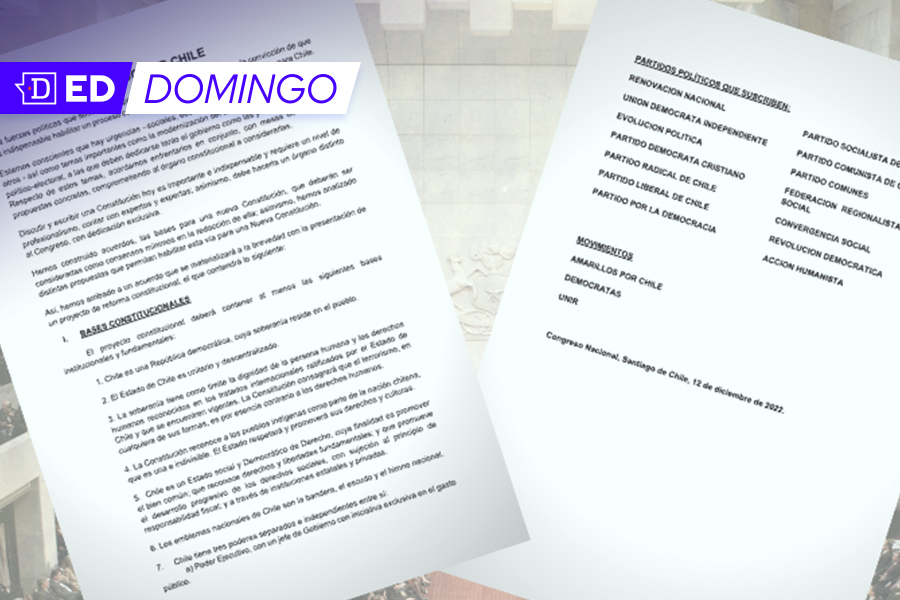

Ante el denominado “Acuerdo por Chile” suscrito con fecha 12 de diciembre, como Observatorio Ciudadano, organismo no gubernamental de promoción y defensa de derechos humanos fundado el 2004, integrante de la Federación Internacional de Derechos Humanos, declaramos lo siguiente:

- Lamentamos que el “Acuerdo por Chile” haya sido elaborado exclusivamente por partidos y movimientos políticos con representación parlamentaria con exclusión de otros sectores de la sociedad. Además de la escasa credibilidad y falta de legitimidad ciudadana con que cuentan dichos partidos y movimientos, el hecho de que la Convención Constitucional, conformada en 2021 con una participación protagónica de sectores independientes de sociedad civil y de pueblos indígenas, no haya construido una propuesta de Carta Fundamental que concitara la adhesión de la ciudadanía, no habilita a los partidos políticos y movimientos que suscribieron este Acuerdo a restringir el derecho de los y las independientes, pueblos originarios y tribal afrodescendiente de participar directamente en esta nueva etapa del proceso constituyente.

- Este Acuerdo desconoce el resultado del plebiscito de entrada del proceso constituyente en el cual un 79% de la ciudadanía expresó su respaldo a un órgano constituyente totalmente electo por la ciudadanía. Ello toda vez que incorpora además del Consejo Constitucional a ser electo por la ciudadanía, dos instituciones integrados por personas designadas por el Congreso Nacional, la Comisión Experta y el Comité Técnico de Admisibilidad, órganos que en ciertos casos, tienen un rol deliberativo e incidente, en cuya conformación se considera parcialmente el criterio de paridad y no incluye diversidad étnica.

- La propuesta contenida en dicho Acuerdo restringe de una manera grave el derecho que a todas las personas nos asiste de participar en la dirección de los asuntos públicos y a tener acceso a la función pública, reconocidos en diversos tratados internacionales de derechos humanos. Ello toda vez que restringe la participación directa de independientes al limitarla sólo a aquellos que sean incorporados por los partidos políticos en sus listas.

- En la misma perspectiva preocupa que si bien se considere la participación en dicho Consejo de escaños indígenas supranumerarios, se haga de acuerdo al porcentaje de votación efectiva, sin que se determine previamente cuál será dicho porcentaje. Ello puede resultar en la exclusión de los pueblos indígenas de este proceso, y en cualquier evento hace imposible que cada pueblo cuente con un número de escaños reservados que refleje su diversidad y representación proporcional del total de la población del país. La misma situación afectaría al pueblo tribal afrodescendiente chileno, que no ha sido considerado en ningún término del Acuerdo.

- Preocupa además el que a través de la inclusión de las denominadas “bases constitucionales”, se limite al derecho que tienen todos los pueblos a determinar libremente su condición política reconocido tanto en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos como de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Ello toda vez que se impide un debate democrático e inclusivo de los contenidos de la nueva Carta constitucional a ser elaborada.Estas bases, entre otras, incluyen el carácter de República de Chile y unitario y descentralizado del Estado; el reconocimiento de derechos y libertades fundamentales, incluyendo la propiedad; el derecho preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos; los derechos sociales como derechos progresivos; y los derechos de pueblos indígenas que forman parte de la nación chilena que es una e indivisible.

- Por todo lo anterior es que desde el Observatorio Ciudadano asumiremos un rol VIGILANTE de esta etapa nueva del proceso constituyente, MONITOREANDO e INFORMANDO a la ciudadanía, y en particular a las organizaciones sociales con las que trabajamos, a lo largo de su desarrollo, desde la perspectiva de los derechos humanos que orientan nuestra acción. Ello a objeto de INCIDIR no solo en que se cumplan los estándares de derechos humanos a lo largo de este proceso, sino también que estos derechos sean reconocidos como centrales en el texto constitucional que debe ser propuesto a la ciudadanía.

Equipo Observatorio Ciudadano

Diciembre, 2022.