Yeyipun

marrimarri wenu kvze

Marri- marri wenu fvcha

Marri-marri newen ñuke mapu

Marri-marri kuifi keche mapuche

Marri marri kvyem wanglen kom newen wenumapu

allkutuain taiñ dugu

allkutuaiñ taiñ pvlyv

allkutuaiñ taiñ rakiduam

Memoria pú lonko, Pu machi, Pu weichafe, Pu werken

kom fvcha keche, petu mongeley

kelluaiñ tufachi weche keche mapuche

warría mapu muley

kelluaiñ ta presos politico mapuche

kvpaiñ tamvn kellun

weche keche , pichi keche , ullcha keche

liftuay taiñ piuque

liftuay taiñ rakiduam , taiñ magen , taiñ pulyv

kelluaiñ taiñ rvpv meu, kelluaiñ tañi lof che

kvme amuleaiñ taiñ rvpv , taiñ kudaw , taiñ rvpv

mogen

lonkontuaimvn , piukentukuaimun pu mapuche

newentuleaymvn pu weche keche weichafe

llekaleleaymun pu mapuche pu weichafe

wenu kvze , wenu fvcha , kelluain taiñ rvpv

elchen kvze , elchen fucha liftuay taiñ kutran rakiduamualu ,

taiñ pullyv

kvme amuleaiñ kom mapuche meli witran mapu

newentuleaiñ pu lamgen, pu peñi

kvme amuleayiñ taiñ yeyipun , taiñ nguillatun , taiñ

mogen mapuche wallmapu , taiñ petu mogelen kom mapuche

kvme amuay taiñ pewma

marri chi weu !!!!

David Aniñir, Yeyipun 2009

¿En qué momento político estamos?

Se cumplen más de dos meses desde que un número significativo de habitantes de Chile, se lanzó a las calles a protestar contra los abusos institucionalizados en la sociedad plurinacional en que vivimos. Esa manifestación de descontento, demanda, -entre otras cosas-, cambios sustantivos en:

Demandas objetivas

1. El sistema de pensiones caracterizado por jubilaciones miserables que ofrecen precaria calidad de vida a futuro.

2. La cobertura-protección de salud pública (deficiente atención preventiva, falta de hospitales, falta de especialistas, falta de insumos, insuficiente cobertura de algunas enfermedades, listas de esperas interminables, entre otros).

3. Educación de calidad, gratuita y movilidad social (avances insuficientes en gratuidad, segregación clasista desde fases tempranas de formación en escuelas para pobres y para ricos, deudas contraídas por estudiantes de estratos medios y pobres impagables, movilidad social o meritocracia: fin al nepotismo, amiguismos).

4. Acceso a servicios (terminar con la privatización del agua a través de derechos a perpetuidad en favor de pocas familias ricas del país, disminución de tarifas del agua, luz, combustibles, entre otros).

5. Transporte público (servicio deficiente con las tarifas más caras de toda América Latina sin subsidios a los más pobres).

6. Corrupción y abusos de poder (colusión entre empresas, desfalco al fisco -carabineros, militares, evasión de impuestos institucionalizada, políticos sobornables por el mundo empresarial, perdonazos a criminales de cuello y corbata o penas ridículas como clases de ética para esos delincuentes).

7. Medioambiente (contaminación, zonas de sacrificio, sequías causadas propósito por plantaciones, desertificación verde pino-eucalipto, destrucción de glaciares por la acción de la minería e intervención de cauces de ríos por la acción de empresas generadoras de energía)

Demandas subjetivas

8. Nueva Constitución y a partir de ese evento, nuevo entramado de leyes y derechos para los/as excluidos/as que aseguren una salida pertinente a las demandas anteriores, terminando con el modelo que benefició a la derecha pinochetista y a los que se adaptaron al modelo.

También el descontento social reclama por el respeto a los Derechos Humanos (DDHH), entre los que se destacan, la libertad de expresión, de opinión, de reunión, de asociación, libre circulación y por, sobre todo, a la vida, la libertad y seguridad. Todos ellos nuevamente violados en forma masiva e impune por las Fuerzas de Orden (Carabineros de Chile) y las Fuerzas Armadas amparados por el Ministerio del Interior.

De acuerdo a lo señalado por una encuesta realizada por Espacio Público en el año 2017, un 74% de la población señala que la pensión recibida no alcanza para satisfacer sus necesidades. Mayores antecedentes en https://www.espaciopublico.cl/wp-content/uploads/2017/05/Doc-RefN%C2%B036-Pensiones-v2.pdf

De acuerdo con el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), estas violaciones a los DDHH se traducen concretamente en 11

asesinados/as, 350 casos de personas con pérdida de ojos-visión, un millar y medio de heridos/as y más de 28.000 detenidos/as2. Una sola palabra resume todo ese caudal de necesidades,

expectativas, enfados y esperanzas: “DIGNIDAD”. Este movimiento ciudadano intenta acabar con 30 años de injusticias, que sumando los años de dictadura cívico militar llegan casi a medio siglo.

Este verdadero terremoto social y político, ha sacudido al Estado afectando lo que llaman la gobernabilidad del país (entiéndase domesticación mostrada por los sectores hoy en movimiento).

Pero la intensidad de este evento telúrico-social no parece afectar a los sectores en el podergobierno, al punto de derrumbarles del todo sus convicciones y los pilares ideológicos que dan soporte al modelo económico que instalaron en el país durante la dictadura y consolidaron durante la democracia electoral que la sustituyó: extractivismo, AFPs, empleos precarios, desprotección

laboral, desprotección a los/as ancianos/as y sectores más vulnerables de la sociedad, salarios para muchos bajo la línea de pobreza. En fin, un capitalismo de apropiación por pocos del patrimonio

de Chile y sobre explotación de la gente.

Hasta ahora la respuesta de emergencia a esta sacudida por parte de la élite gobernante, además dela represión, ha sido la llamada “Agenda Social”, que solo considera aumentos marginales en pensiones, salarios, congelamiento de precios en transporte público hasta nuevo aviso, y reducción insignificante en precios de la luz y otros servicios. Estas medidas, a ojos “del movimiento”, no

son más que migajas y, en consecuencia, se ha instalado la idea de que nada ha cambiado significativamente, por cuanto la movilización debe mantenerse. Mientras, de parte del Gobierno se enfatiza que estamos peor a consecuencia de los daños causados durante las protestas, y se apuesta por el agotamiento de estas manifestaciones y la criminalización del “movimiento social”.

Fuera de las apuestas políticas huelga reconocer que la reputación del modelo económico chileno y de Chile como ejemplo exitoso del libre mercado neoliberal, se dañó para siempre en la

comunidad internacional, y en el país mismo no podrá operar nunca más con la misma impunidad y desvergüenza que ostentó los años anteriores.

Otro impacto de las movilizaciones en la política estatonacional, es que abre un escenario inesperado para la convivencia sociopolítica del futuro, que deseamos y aspiramos se dé en mejores condiciones que en el presente. Nos referimos a la instalación de la idea de “nuevo” pacto político-social llamado “Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución”, cuya expectativa y demanda ciudadana supone la construcción participativa de una Carta Fundamental (incluyente de las minorías) que sepulte a la constitución presente y el legado de la Dictadura.

Mas sobre esto último, como resultado de las protestas, los grupos de poder en el terreno de la política, han rendido a regañadientes una bandera de lucha que sostuvieron desde la dictadura misma y hasta nuestros días: la Constitución de 1980 remozada por el presidente Ricardo Lagos en el 2005. Dicho instrumento está en el sustrato del poder que ostentan, desarrollan y del que han

hecho gala. Y aunque hoy la misma se mira como un texto desprestigiado y debilitado en términos.

El rendimiento a que hacemos alusión en el párrafo anterior se expresa en el acuerdo alcanzado entre fuerzas políticas que no representan todo el espectro político estato nacional, promocionado

el viernes 15 de noviembre del 2019, y denominado Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución (el Partido Comunista y otras fuerzas menores fueron excluidos o se auto excluyeron). El acuerdo,

según la prensa, habría puesto un epitafio a la Constitución del 1980 y se traduciría básicamente en las siguientes medidas:

a) un plebiscito de entrada para decir SÍ o NO a una nueva Constitución.

b) en caso de ganar la opción afirmativa elegir entre dos modalidades: 1º Convención Mixta (porcentaje igualitario de congresistas y personas electas) y, 2º Convención Constituyente (léase que se presupone semánticamente lo mismo que Asamblea Constituyente -conformado enteramente por ciudadanos electos-, pero que sus críticos señalan no es lo mismo por cuanto se trata de un evento social “preformateado” por los/as parlamentarios/as).

c) un mecanismo decisorio que considera 2/3 para la aprobación de las leyes que quedarán establecidas en esa Constitución.

d) finalmente, un plebiscito ratificatorio al final del proceso determinará si la nueva Constitución es aprobada por la ciudadanía o no (plebiscito que será obligatorio).

e) una comisión técnica fijaría detalles del acuerdo en el corto/mediano plazo.

El Acuerdo por la Paz y nueva Constitución resumida antes, no debe ser interpretado de ningún modo como una victoria total de los y las oponentes al gobierno (lo decíamos antes). Es más, esa

propuesta, considerando las observaciones anotadas en paréntesis (tomadas del análisis de algunos/as cientistas sociales), no ha tenido una recepción favorable en “el movimiento”, de modo

que lo que algunos/as militantes de fuerzas políticas opositoras al poder-gobierno esperaban fuera una celebración, ha tomado la apariencia de una congoja fúnebre. Sobre todo, porque ha habido

renuncia de militantes a partidos en que líderes a título personal firmaron dicho acuerdo, y partidos políticos que se sintieron traicionados por ese acuerdo dentro de una alianza política terminaron dejando la alianza. De ese modo, los que rendían una posición defendida por décadas, ganaban en la división y debilitamiento de sus oponentes; mientras los que ganaban arrancándole el compromiso de cambiar la Constitución a los primeros, perdían en unidad, coherencia ideológica y fuerza para enfrentar a sus rivales. Y, qué decir, pérdida de reconocimiento-simpatías de parte “del movimiento”.

La crítica al acuerdo que ha levantado la mesa de Unidad Social constituida por organizaciones sociales, federaciones de estudiantes y sindicatos, sostiene que dicho arreglo ha sido fraguado a espaldas “del movimiento” (el movimiento no fue consultado ni menos invitado a sentarse a la mesa a pactar), por políticos/as que son parte del problema y que gozan de un desprestigio que no

los hace moralmente aptos para arrogarse hablar por el “pueblo” o sobre lo que el “pueblo” quiere.

Esto es, tutelar al movimiento respecto de lo que es bueno o malo, posible o imposible. Se desprende de esta crítica, que al menos parte “del movimiento” apuesta a un proceso constituyente que prescinda de los políticos, validándolo por sí mismo en cabildos o asambleas populares autoconvocados para hacer una nueva Constitución desde allí o desde abajo hacia arriba, y por el mismo movimiento. La consulta que han llevado a cabo ahora a mitad de diciembre múltiples municipios del país, se inscribe en esa perspectiva.

A la fecha, sabemos que la Cámara aprobó la idea de legislar sobre la reforma constitucional que repone voto obligatorio en las elecciones populares. La derecha ejerció en un primer momento su

histórico poder de veto hacia la paridad de género, escaños reservados para pueblos indígenas y las listas de independientes, lo que demuestra que efectivamente las principales fuerzas políticas conservadoras que defienden este Acuerdo no eran proclives a una nueva constitución, ni a los cambios que exige la ciudadanía. En un sorprendente ejercicio de poder constituyente, más de dos millones de personas participaron en la consulta ciudadana organizada por 225 municipios del país. De estas, 29 comunas lo hicieron a través de una plataforma digital (Evoting), proceso que representó al 70% del padrón con un total de 1.055.044 votos. Una amplia mayoría de los/as votantes, se inclina por escaños reservados para los pueblos indígenas y la paridad de género. Por ejemplo, en las comunas de Cerro Navia, Independencia, La Pintana, Macul y Valparaíso (que formularon el mismo ítem) de un total de 235.040 votantes, 214.640 se inclinó por la opción sí.

En consecuencia, este mecanismo de democracia directa se contrapone a las voluntades de la élite gobernante, que con total ceguera política reivindica su poder de representación, argumentando que deben resguardar el orden institucional (y omiten que en el fondo no desean perder sus privilegios) y se escudan en que dichas materias no estaban en el “Acuerdo Original”, negando las posibles salidas a una de las crisis sociales más significativas que hemos tenido en las últimas décadas, lo que podría exacerbar esta revuelta social y acrecentar las violaciones a los derechos humanos.

El 19 de diciembre de 2019, a través del oficio Nº15.242 enviado a S.E el Presidente del Senado, La Cámara de Diputados “aprueba el proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para reservar escaños a representantes de los pueblos indígenas en la integración del órgano constituyente que se conforme para la creación de una nueva Constitución Política de la República”. De esta resolución, nace un problema o un dilema que no puede ser sino motivo de preocupación para nuestra gente y los miembros de otros pueblos indígenas. Esto es lo que nos motiva a escribir este manifiesto, en un intento, no de clarificar lo que ocurre, pues a cada uno le corresponde hacer sus lecturas y tomar sus decisiones, sino de entregar elementos de juicio que le permitan a los miembros de nuestros pueblos-naciones navegar en estas incertidumbres con mejores probabilidades de relevar sus reivindicaciones políticas, sociales y económicas, entre ellas, la idea del reconocimiento del carácter plurinacional del Estado, de las autonomías regionales, indígenas y polinésicas y consecuente con lo anterior, del autogobierno mapuche en un futuro no tan lejano.

Este texto se escribió durante el mes de diciembre de 2019 En un momento confuso y en el que se reclaman cambios políticos, ¿Participar, no participar o cómo participar? El debate No es misterio para nadie decir que la “sociedad” estatonacional está dividida, y hoy más que nunca requiere una mínima cohesión ante la comunidad política. En esa sociedad, a la tradicional división política entre izquierdas, derechas y otros (transformadores, conservadores, progresistas), hoy agregamos la gran división entre el Estado, de una parte, y la nación de otra. Esto es, de un lado la casta política que se hace llamar estadistas (representadas por el gobierno, parlamentarios/as, ministros/as y otras autoridades políticas) más la burocracia del Estado (policías, militares, otros), y de otro lado la “nación estatal”: los/as chilenos/as (lo que de común se califica de “movimiento social” pero que hoy dada su masividad y transversalidad en su composición podemos identificar como la nación estatal en movimiento). Estas dos entidades se encuentran en confrontación, con la última de ellas impugnando a la primera: el Estado, y a todo el espectro político con su orden desigual e injusto creado desde la dictadura.

Pero a las divisiones tampoco se escapan los/as mapuche. Por estos días, y frente a lo que está ocurriendo en el país, encontramos opiniones tan diversas como las que siguen:

• Frente a consulta de si hará campaña a favor del “Sí” a una nueva Constitución. “Por supuesto y para que tengamos una nueva Constitución y para que esta sea de una constituyente completa 100% elegidos los delegados por votación popular y que sea representativa de lo que Chile es…” Senador, Partido Demócrata Cristiano, Francisco Hunchumilla (Cambio21, 21/Nov/2019).

• Alguien promueve participar bajo la condición de: “Que al menos, exista un representante de cada pueblo indígena existente”. Fernando Quilaleo, Partido Por la Democracia (El Desconcierto, 11/Dic/2019)

• En el horizonte de los que quieren participar en ese proceso pero no ven condiciones ideales: “El no reconocer la historia, el no reconocer a quienes primero hemos habitado en este país, la verdad uno se siente discriminada y donde uno siente que la élite política olvida y ha olvidado desde siempre a los pueblos originarios, por lo tanto, hay un nivel de clasismo y de racismo precisamente en los partidos de Chile Vamos y especialmente en la UDI”. Diputada, Emilia Nuyado, Partido Socialista (El Desconcierto, 9/Dic/2019).

• Finalmente: “Los dirigentes mapuche Iván Reyes, Lautaro Pilquil, Aucan Huilcaman y Evaristo Curical, informaron a través de una carta que iniciarán su propio proceso constituyente, el cual no se supeditará al de nuestros vecinos chilenos».” (El Mostrador, 19/Nov/2019).

Sin duda, hay mapuche a favor de no cambiar la Constitución actual (en consecuencia, de no cambiar el modelo político, social y económico), pasando por otros que sí la quieren cambiar. Dentro de estos últimos hay quienes no discuten la forma en que se quiere hacer, tomando por garantía lo ya propuesto en el Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución antes mencionado; mientras otros creen que no hay condiciones en ese acuerdo para la participación de los/as mapuche, proponiendo que debe haber escaños reservados para los pueblos indígenas u otras condiciones discutibles. También hay quienes se encuentran poco preocupados/as por esas discusiones, porque intentan aprovechar la debilidad del Estado para autodeterminarse (a río revuelto…), sin darle cuentas a nadie y valiéndose de una -de las tantas posibles- interpretación del derecho internacional, sin consideraciones a la política entendida como relaciones de poder/fuerza (volveremos sobre esto más adelante).

De los/as primeros/as no podemos decir mucho, a excepción de que no deben ser un número despreciable, considerando que en la Araucanía (sin incluir otras áreas geográficas) la derecha obtiene desde 1990 en adelante y votación tras votación, mayoría de votos. En el mundo de las ciencias sociales se ha impuesto la tesis de que los/as mapuche votan por la derecha. Podrá ser esta una afirmación disputable, pero en atención a la última elección, tan solo en la comuna de Puerto Saavedra (de relativa mayoría mapuche) se impuso un candidato diferente a Piñera. Por otra parte, recientemente el presidente de Renovación Nacional ha dicho en una entrevista en televisión, que ellos tienen una alta tasa de militantes mapuche. Suponiendo que entre estos mapuche de derecha (y no estamos hablando de los simpatizantes UDI ni de Evópoli) haya quienes voten “NO” al cambio constitucional y otros que sigan al presidente de Renovación Nacional (quien ha declarado que votará “Si”), de todas formas habrá mapuche votando a favor de las tesis de la derecha, que en gran medida resisten cambiar de Constitución.

De los/as que quieren participar del proceso constituyente, es posible decir que hay quienes aceptan las reglas del juego tal como la han diseñado los/as políticos/as, y quienes quieren ponerles ingredientes a esos acuerdos. Del segundo grupo se debe destacar su intento de conseguir espacio propio para los/as mapuche, que evite que sean tutelados-sustituidos en sus voces por los miembros de la nación estatal dominante (chilenos/as). Y aquí destaca el discurso de los escaños reservados con dos matices. El primero sostiene que al menos debería haber un representante indígena por cada pueblo, representante a su vez de organizaciones tradicionales. El segundo, no arriesga números ni cualidades de los representantes, pero postula la necesidad de escaños reservados para los pueblos indígenas.

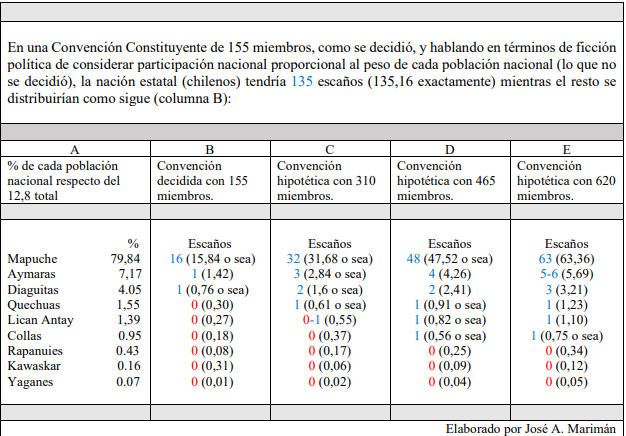

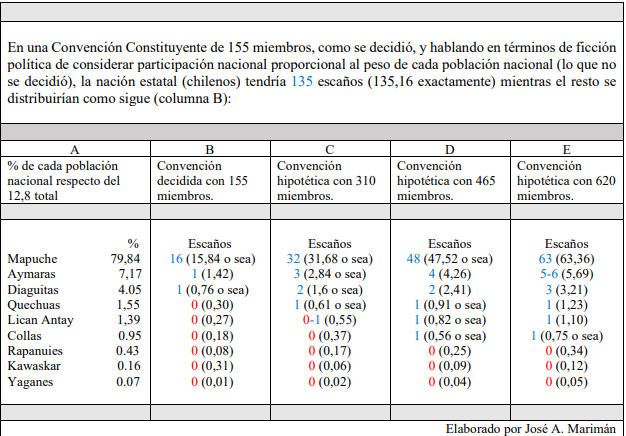

Al realizar el análisis de la pregunta por pertenencia étnica en las bases de datos del censo 20177 un 12,8% de las personas declara pertenecer a algún pueblo indígena, lo que corresponde a un total

de 2.185.792 personas, en tanto, un 87,2% señala no pertenecer a ningún pueblo indígena, lo que corresponde a un total de 14. 890. 284, lo que da un total poblacional de 17.076.076 personas, existiendo 497. 927 personas que no contestaron la pregunta.

Teniendo como base la información previa, en la siguiente tabla se observa un análisis sobre las distintas opciones para escaños reservados:

Como se aprecia (y hacemos hincapié que toda esta discusión-desarrollo es conjetural, con datos a veces confusos y con referencia al censo del 2017), lo primero que salta a la vista es que proponer un representante por pueblo o nación no hace justicia a los números (columna A). Los/as mapuche, con un potencial de representación nacional del orden de 16 constituyentes (columna B), pierden la posibilidad de ingresar/proponer sus demandas, que son diferentes a las de otros pueblos, por ejemplo, la autodeterminación, esgrimida por el pueblo mapuche como una temática central en sus reivindicaciones. Por tanto, tal proposición es de una candidez inquietante en un ambiente político donde los intereses de cada nación están en juego, y donde los gestos por incluir a las naciones dominadas, negadas e invisibilizadas los debe hacer la nación estatal (chilenos). Si alguien tiene que ceder escaños de representación en cualquier instancia que lo requiera, debe ser la nación estatal.

De otra parte, sostener que la representación mapuche en esa Convención Constituyente la deben hacer los representantes de instituciones representativas como: un consejo de longkos, o implemente longkos de comunidades o dirigentes de organizaciones campesinas (los “realmente mapuche”), conlleva el problema de dejar fuera a todos/as aquellos/as, -la mayoría-, que no encajan en ese cedazo. Por ejemplo, los/as jóvenes -que por lo común son los/as que llevan en peso de la lucha- raramente son longkos o autoridades tradicionales. Las mujeres, que la mayor parte del tiempo están excluidas de cargos públicos, lo seguirían estando bajo esta modalidad, dado que es raro ver mujeres longko. Y qué decir del mundo urbano-migrante que es la mayoría de los indígenas hoy, y que plantean un problema a la pregunta: ¿qué es ser mapuche hoy luego de la incorporación forzada al Estado en el siglo XIX?, Por ello es histórico o ahistórico suponer que los mapuche son exclusivamente campesinos, hablantes de mapuzugun y viviendo en comunidades rurales (que es pasar por alto que fueron puestos en reducciones donde emergió la sociedad campesina de hoy y los/as urbanos/as o migrantes que no recibieron tierras siendo expulsados/as a los centros urbanos o latifundios como mano de obra barata). Todos ellos/as quedarían excluidos/as.

Es distinto decir “la representación la deben hacer autoridades tradicionales”, que decir “las organizaciones “tradicionales” como cualquier otra organización o ciudadano/a mapuche tienen derecho a levantar candidaturas para elegir “constituyentes mapuche” (cualquier autoridad “tradicional” parte con ventaja en cualquier elección pues ya tienen un voto cautivo de su lado).

Al respecto no olvidar que, así no sea “occidental” o “tradicional”, toda posición de poder es delegada o impuesta, no es natural, y en tanto representación, es un poder de alguien que está a la base de toda forma de poder-representación, ya que el/la humano/a es preexistente a cualquier forma de organización política, así sea jefatura-cacicato, sub-Estado, Estado o supra-Estado, a menos que se acepte el origen sobrenatural de las autoridades (lo que nos retrotrae al siglo XVIII y mucho más atrás aún) o al origen emanado per se de un título otorgado por el Estado (o sea estamos validando la incorporación, entre otras, de la destrucción de la organización política previa y la instalación de la nueva: liderazgos reduccionales).

En un proceso constituyente se trata de que esas personas a la base de todo sistema político deleguen en representantes de su gusto, reconocimiento de sus capacidades o reconocimiento de sus habilidades, un poder de representación. La legitimidad del proceso constituyente se garantiza con legitimidad del/la representante. Lo que conocemos como autoridades tradicionales o lo que algunos/as llaman “instituciones representativas” simbolizan grupos patrilineales (lov) antes que a toda la sociedad mapuche en su conjunto. Y hay tantos de estos/as líderes, que elegir a 16 a dedo deja a todos los demás fuera, que son muchos, dejando la pregunta por qué a él/ella y no a mí (qué influencias tiene este para ser elegido de esa forma). Por lo anterior, hay quienes han propuesto que esta elección de representantes debería hacerse por un registro de votantes mapuche, y que todo aquel que ejercite sus derechos políticos ciudadanos no podría votar en las elecciones de otras nacionalidades.

Esto último no es baladí, porque hay quienes desde el mundo mapuche sostienen una suerte de doble ciudadanía unidireccional en el voto étnico, tras la idea de “doble carácter” de la ciudadanía. Esto es, reivindican para los/as mapuche un espacio propio de deliberación y toma de decisiones (un registro de votación propia), pero al mismo tiempo participar en las deliberaciones y decisiones del grupo mayor del que forman parte (por gusto o disgusto: la nación estatal). Suena bien, pero alguien de la nación estatal podría preguntar con todo el derecho del mundo, ¿y si ustedes pueden participar en nuestra deliberaciones y decisiones?, ¿por qué no a la inversa también? Es más, ¿porque no hacemos desaparecer toda esa burocracia y todos/as participamos de todo? La asimilación hecha realidad. Quizá no es mala la idea de escaños reservados y voto étnico separado por un registro electoral exclusivo para cada pueblo-nación (en esta situación constituyente). Ese registro debería operar sobre la base del registro de inscritos en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) pero no restringido a él, sino a la ley 19.253, que define quiénes son o no indígenas quedando así habilitado para poder votar donde sea.

Para cerrar este punto, de aquellos que actúan fuera del sistema llamando a crear un gobierno propio del Biobío al sur (no está claro donde termina ese sur), se puede presuponer que están operando fuera de las reglas que “el movimiento” está tratando de establecer (y, obviamente, de las reglas de los que están tratando de conservar su poder). Por ahora parece una sagaz e intrépida

acción política, que solo es permitida por la debilidad del gobierno. Pero ella podría perfectamente dar cuenta de una lectura equivocada de la coyuntura, esto es, creer que el gobierno o las autoridades del Estado son más débiles de lo que se cree, que son las del viejo discurso nacionalistas de “todos somos chilenos”. Si por ahora no se ve reacción al discurso de estos mapuche en parte es porque se los considera débiles también.

Los/as partidarios/as de esa posición dentro del mundo mapuche, y no tenemos cómo cuantificarlos, no parecen muchos, aunque se habla de 250 comunidades participando del encuentro del cerro Ñielol los días pasados. Esa es una fracción pequeña del total de comunidades mapuche que existen, que superan las 3.000. Un par de organizaciones lideran ese movimiento entre las que destaca el Consejo de Todas las Tierras, la Coordinadora Arauco Malleco y otras comunidades en resistencia como Temucuicui. No obstante, una salida de ese tipo requeriría una sociedad nacional mapuche muy cohesionada e involucrada con el discurso, al estilo catalanes en España, escocés en el Reino Unido, o quebequenses en Canadá; los que han solidificado su postura sobre la base de medir su fuerza-apoyo en consultas-votaciones populares sin conseguir sumar lo suficiente aún. Suponemos que quienes están en esta posición no participarán del proceso constituyente en Chile, pues tienen el suyo propio o simplemente no tienen nada porque ello es “occidental”.

¿Qué hacer? O, ¿Cómo ayudar a avanzar una agenda a favor de los Pueblos Indígenas?

En este manifiesto no intentamos dar recetas o fórmulas, más bien esperamos entregar elementos que ayuden al/la lector/a (que suponemos integrantes de nuestro grupo de pertenencia: los/las mapuche y otros pueblos indígenas), a descubrir sus propias inclinaciones y tomar sus propias decisiones. Nosotros/as solo deseamos poner a usted, lector/a, frente a posibilidades u opciones de salida frente al futuro proceso constituyente. Aquellas que se evidencian con mayor nitidez, entre tantas otras, a manera de posibles caminos a transitar, sin que nadie asegure a nadie llegar a finales felices. Y hacer eso nos obliga a confrontarnos a nosotros/as mismos/as como sociedad política. A revelarnos de igual modo, algunas verdades (a veces incómodas) desde las cuales podamos contribuir a crear-fundamentar nuestras apuestas políticas.

La primera de esas verdades ya fue adelantaba en el subtítulo anterior. No somos una sociedad política cohesionada. Coexisten al interior de la sociedad mapuche múltiples visiones, ideas y proyectos políticos que forman el sustrato de las posiciones que avanzamos bajo la forma de discurso público. La primera de esas ideas tiene que ver con la identidad asumida, pregunta del censo 2017. En estudios y encuestas de la última década se muestra que hay mapuche que se consideran solo mapuche, otros/as que se consideran mapuche-chilenos/as, otros/as chilenomapuche e incluso algunos/as solo chilenos/as. Dejando de lado los más de100 años de historia y colonización que operan en las cabezas de cada uno a la hora de arribar a tales definiciones (grado

de asimilación), destacamos aquí que eso puede influir en las decisiones de cada cual y los caminos que se ofrecen para hacer frente al escenario futuro.

Por ejemplo, y hablando en términos genéticamente puros y sumamente discutibles en la “realidad” (las caracterizaciones que hacemos a continuación entiéndanse solo como caricaturas con fines explicativos-pedagógicos), alguien presumiblemente mapuche, pero que se considera únicamente chileno/a o dentro de las categorías chileno-mapuche, podría no estar interesado/a en conquistar derechos políticos como identidad nacional diferenciada, pues no ve a su grupo de pertenencia como sujeto de derechos especiales con relación al conjunto de la población del Estado del cual se siente parte. Podría ser que para él/ella lo mapuche fuera folklore, o una más de las tantas aportaciones que se funden en el crisol de una nueva nación: la chilena (como podría ser tener ancestros alemanes o franceses).

Esa idea del párrafo anterior podría ser la fuente que alimenta la posición “NO al cambio de constitución”, que algunos/as mapuche promueven (especialmente mapuche vinculados a la derecha o sector más conservador de la sociedad estatonacional chilena). ¿Para qué hacerlo?, ¿Para qué desperdiciar tiempo y recursos si al cabo todos/as somos chilenos/as, aunque tengamos diferentes descendencias? Que todo siga igual, mejorando algunos pequeños detalles (el artículo 10 número 1, de la presente Constitución define a los chilenos como todos los que nacen en territorio chileno, negando la existencia de otras naciones en “territorio” chileno).

Caso contrario, una persona que se siente únicamente mapuche o mapuche primero y luego chileno/a, podría desarrollar un nacionalismo (no el único tipo, por cierto) que alentara la idea de que su grupo nacional debe vivir totalmente aparte o autodeterminado de otro grupo nacional al cual está ligado por razones de la historia y no por voluntad propia (dominación de una nación por otra). Bajo esta perspectiva hacer todo lo posible por salirse del Estado y crear uno propio bajo el discurso de la libre determinación de los pueblos, podría ser una tentación, más cuando el Estado se encuentra en un punto de debilidad en que quizá no pueda reaccionar para detener el proceso de desapego-desintegración. Avanzar entonces al autogobierno y construir una estructura estatal propia, instalando un gobierno en un territorio delimitado y que el Estado reivindica como propio, cuando en verdad es lo que nos legaron nuestros ancestros, es la tarea del momento. La propuesta entonces es autodeterminarse en términos de secesión.

Pero también podría ocurrir, y esto es más factible como interpretación, que quienes estén en una posición más etnonacionalista busquen el autogobierno mapuche dentro de Chile, en atención a que hablan de un estatuto autonómico propio, lo que equivale a ser interpretado como autodeterminación-interna o autonomía. Los estatutos son propios a las autonomías dentro de los Estados, como las Constituciones a los Estados, de manera que, si bien su lenguaje conceptual parece radical apelando a la libre determinación, en verdad quieren decir autonomía al interior de Chile, no separación de Chile. Lo complejo en cualquiera de los casos, párrafo anterior o este, es que el territorio que demandan para su utopía, -Biobío al sur-, está ocupado y colonizado mayoritariamente por miembros de la nación estatal (solo en la región de La Araucanía y Aysén los/as mapuche superan el 20%, en el resto apenas alcanzan el 10%), de modo que la forma de administrar un territorio tan extenso no se ve clara. Quienes sostienen esta idea deben hacer esfuerzos mayores por aclarar mejor su demanda e intenciones, si desean ser bien comprendidos, incluso dentro de su grupo de pertenencia.

De las otras opciones, que no riñen con la idea de participar del proceso constituyente que se ha echado a andar en el país, de la mano con las otras naciones que se encuentran luchando por un Chile mejor, podemos distinguir dos situaciones. La de aquellos que participaran del proceso vinculado a sus militancias en partidos políticos estatonacionales (PDC, PR, PPD, PS, PC, FA y ex FA), y la de aquellos que no militan en partidos de ese tipo, sino que se mantienen independientes (muchos matices entre ellos). Los/as primeros seguirán las directrices de sus partidos y sus propias convicciones respecto de lo que entienden por el conflicto Pueblos Indígenas v/s Estado y las soluciones que promueven sus partidos. En ese sentido el espectro de ideas es bastante amplio y abarca desde posiciones integracionistas que valoran el multiculturalismo, a otros que apoyan el derecho de los pueblos al autogobierno bajo formas autonómicas.

En esta última perspectiva se encuentran mayoritariamente concentrados partidos políticos desde el PPD/PS pasando por el PC y hasta el Frente Amplio. Aunque se desconoce con certeza cómo cada uno de estos partidos políticos entiende esa autonomía. Es por ello que en este grupo han salido propuestas como que debe haber al menos un representante por pueblo indígena en la constituyente, a otras que mencionan que debería haber escaños reservados proporcionados en forma generosa sin arriesgar números.

En el caso de los/as independientes hay de todo. Desde quienes apoyan a los sectores conservadores, hasta aquellos/as que promueven la construcción de un Chile plurinacional con autonomías y autogobierno indígena. Algunos/as de estos están organizados en estructuras etnogremiales, centros de estudio, ONGs y otros, con un poder de influencia limitado. Nosotros/as mismos/as, quienes redactamos este manifiesto, nos incluimos en este grupo y tenemos unas opciones y lecturas de la realidad política favorables al pluralismo nacional (que Chile se reconozca como un espacio político de múltiples naciones conviviendo bajo un mismo techo: el Estado), y esperamos que eso se traduzca en regiones plurinacionales autónomas y territorios o municipios con autogobiernos exclusivamente indígenas.

Pero lo más importante, -y esta es una segunda verdad que hay que someter a escrutinio en estos días-, es que nadie puede arrogarse para sí, ni persona ni organización, ser la “voz” del “pueblo mapuche”. Esto es, transformarse a sí mismo/a como el/a vocero/a de una entelequia que le habría dado la representación. A diferencia de otras naciones en que de común se ha medido el apoyo de los líderes en eventos democráticos y masivos (recordemos los plebiscitos quebequenses en Canadá, escoceses en UK, o catalanes en España), eso no ha ocurrido hasta ahora entre los/as mapuche, de manera que la apelación al pueblo como si el pueblo estuviera detrás del que hace el discurso es solo retórica. Hoy nos encontramos entonces ante la oportunidad de solidificar esos respaldos a las posiciones que defiende cada cual en una votación por elegir delegados/as a la Asamblea Constituyente o Convención Constituyente (cualquiera que se imponga). Y ese momento es significativo no sólo para participar de ese proceso, sino también para avanzar en solidificar liderazgos nacionales dentro de la sociedad mapuche.

Tendremos dos posibilidades de participar en el proceso constituyente que se desarrolla. La primera es la Convención Constituyente que se ha acordado por los partidos o instituciones estato -nacionales y estatodominantes. Es decir, una participación en un evento ya formateado de ante mano, con reglas del juego limitadoras como lo es la aprobación de normas/leyes por 2/3. Es más, algunos/as han calificado esta Convención Constituyente como el mal menor, en atención a que, en un proceso constituyente libre, deberían ser los/as propios/as constituyentes quienes fijaran las reglas de funcionamiento y los tiempos. La segunda opción es la Asamblea Constituyente nacida de la propia movilización. De hecho, en esa perspectiva se han venido haciendo cabildos no vinculantes desde el inicio de las movilizaciones.

Los resultados de la reciente consulta de los municipios respecto a una nueva Constitución indican una clara mayoría a favor de esta última, con 846.110 votos (91,3%) contra 80.378 que la rechazan (8,7%). En cuanto al mecanismo, la opinión fue clara a favor de una Convención Constitucional integrada en su totalidad por ciudadanos electos íntegramente para este efecto, con 45.393 votos versus los 138.647 que prefieren la Convención Mixta.

En términos de ideales, la Asamblea Constituyente es lo que más se acerca a la idea genuina de lo que es un proceso constituyente desde abajo hacia arriba, toda vez que en el derecho son las

personas las que preceden al Estado (el Estado es su artefacto) y, en consecuencia, como creadores/as, son los/as que cuando quieran lo pueden cambiar/modificar. Pero, al mismo tiempo, en política las cosas están gobernadas por la fuerza o mejor aún el poder. Quienes tienen más poder que otros, les imponen a los/as otros/as las formas y modalidades, y en esta coyuntura política aun los que están en el Estado-poder (especialmente los que están en el poder-gobierno) tienen suficiente fuerza para imponer sus preferencias (los militares y las fuerzas represivas que desequilibran la balanza están de su lado).

Por ahora la historia sigue abierta, todo cambia muy rápidamente. En los próximos meses se definirá con claridad una de estas dos opciones. En ese momento, opinaremos sobre los contenidos a defender ofreciendo argumentos a quienes nos representen en la institución constituyente que prevalezca. Lo que aconsejamos en todo caso es participar, participar, participar y seguir participando. Este es un momento histórico en el Estado al cual por voluntad o sumisión estamos vinculados, y el futuro de nuestro pueblo/nación, así como de las generaciones por venir, van a estar afectados/as por las decisiones que se tomen en esta coyuntura, y ante eso no se puede ser indiferente, ni dejar esos asuntos en manos de otros, particularmente de aquellos que nos han

dominado políticamente hasta ahora.

Notas.

1. De acuerdo a lo señalado por una encuesta realizado por Espacio Público en el año 2017, un 74% de la población señala que la pensión recibida no alcanza para satisfacer sus necesidades. Mayores antecedentes en https://www.espaciopublico.cl/wp-content/uploads/2017/05/Doc-RefN%C2%B036-Pensiones-v2.pdf

2. Con seguridad al momento de ser publicado este texto estas cifras habrán aumentado.

3. Mayores antecedentes sobre la Agenda Social, en: https://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=123766

4. Este texto se escribió durante el mes de diciembre de 2019

5. Consultar http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=542146

6. Consultar https://www.theclinic.cl/2019/11/12/mario-desbordes-asegura-que-estaria-en-la-calle-si-no-fuera-diputado-mi-hijo-se-manifiestapor-la-pension-de-mi-padre-que-son-180-mil-pesos/

7. Información disponible en http://www.censo2017.cl/microdatos/