El pasado lunes 28 de marzo se presentó en San Pedro de Atacama la “Evaluación de Impactos en Derechos Humanos de SQM en los Derechos del Pueblo Indígena de Lickanantay”, documento elaborado por el Observatorio Ciudadano en conjunto con la Asociación Indígena Consejo de Pueblos Atacameños y el apoyo de la Fundación Heinrich Böll Cono Sur.

El principal objeto de este estudio fue realizar una identificación y evaluación de los impactos que la empresa SQM ha generado en los derechos humanos del pueblo Lickanantay o atacameño que habita en la Provincia del Loa, en la región de Antofagasta. Ello como consecuencia de las actividades de extracción y procesamiento del litio y productos derivados que esta empresa desarrolla en el Salar de Atacama, el que constituye el territorio de ocupación tradicional de este pueblo.

El Informe, lanzando en la casa parroquial de dicha ciudad, fue presentado por sus autores y autora, los abogados del Observatorio Ciudadano José Aylwin, Marcel Didier y Oriana Mora de la Comunidad Atacameña de Peine junto a Manuel Salvatierra, Presidente del Consejo de Pueblos Atacameños y Gitte Cullmann, directora de la Oficina Regional Cono Sur de la Fundación Heinrich Böll quienes compartieron las conclusiones y recomendaciones expuestas en este documento con las y los asistentes del evento, los que principalmente eran representantes del Consejo del Pueblos Atacameños y de comunidades afectadas aledañas al salar de Atacama.

El informe fue realizado a través de la Evaluación de Impacto en Derechos Humanos, una metodología colaborativa y participativa para plasmar la visión de las comunidades afectadas por los proyectos de inversión, en este caso, de los territorios adyacentes donde se realizan las operaciones de SQM en el Salar de Atacama.

“A través de la metodología utilizada en este informe se constatan los derechos humanos de las comunidades que han sido vulnerados por las empresas. A través de su devolución a la comunidad las comunidades identifican dichos derechos, así como los instrumentos y las herramientas para protegerlos a nivel doméstico, nacional, estatal e internacional. En lo fundamental este informe pretende que las comunidades puedan empoderarse de esta evaluación y hacer uso de la información recabada para la protección de sus derechos” afirmó José Aylwin, coordinador Programa Globalización y Derechos Humanos del Observatorio Ciudadano.

En cuanto a este proceso, Oriana Mora agregó que este informe permitió reunir la información requerida tanto en los aspectos legales como en medioambientales para revelar como fueron sucediendo los acontecimientos en los territorios afectados por la instalación de las empresas de litio, “Llevo muchos años en mi comunidad trabajando el tema ambiental, principalmente lo que tiene que ver con agua y territorio. En un comienzo nos costaba entender estos procesos, pero cuando pudimos hilar estos hechos pudimos entender que estábamos siendo afectados tremendamente por esta situación. Lo que hace que sea muy relevante hacer llegar estas herramientas a las comunidades, especialmente a los dirigentes que están tomando decisiones”.

Bajo este contexto, el abogado Marcel Didier señaló que este documento explicita las vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas, en particular del pueblo lickanantay, siendo uno de los aspectos que más preocupa la falta de una consulta previa, libre e informada y el consentimiento de los pueblos. “Según los actuales estándares internacionales y la legislación nacional, Las grandes empresas deberían someterse a un proceso de consulta para llevar a cabo sus faenas en territorio de ocupación y uso tradicional, pero eso no ha ocurrido hasta el momento siendo esto una principal vulneración a los derechos humanos de las comunidades. Además se ven afectados los derechos principalmente sobre sus bienes naturales y en particular el agua, utilizada en grandes proporciones para el proceso industrial del litio y minería en general”.

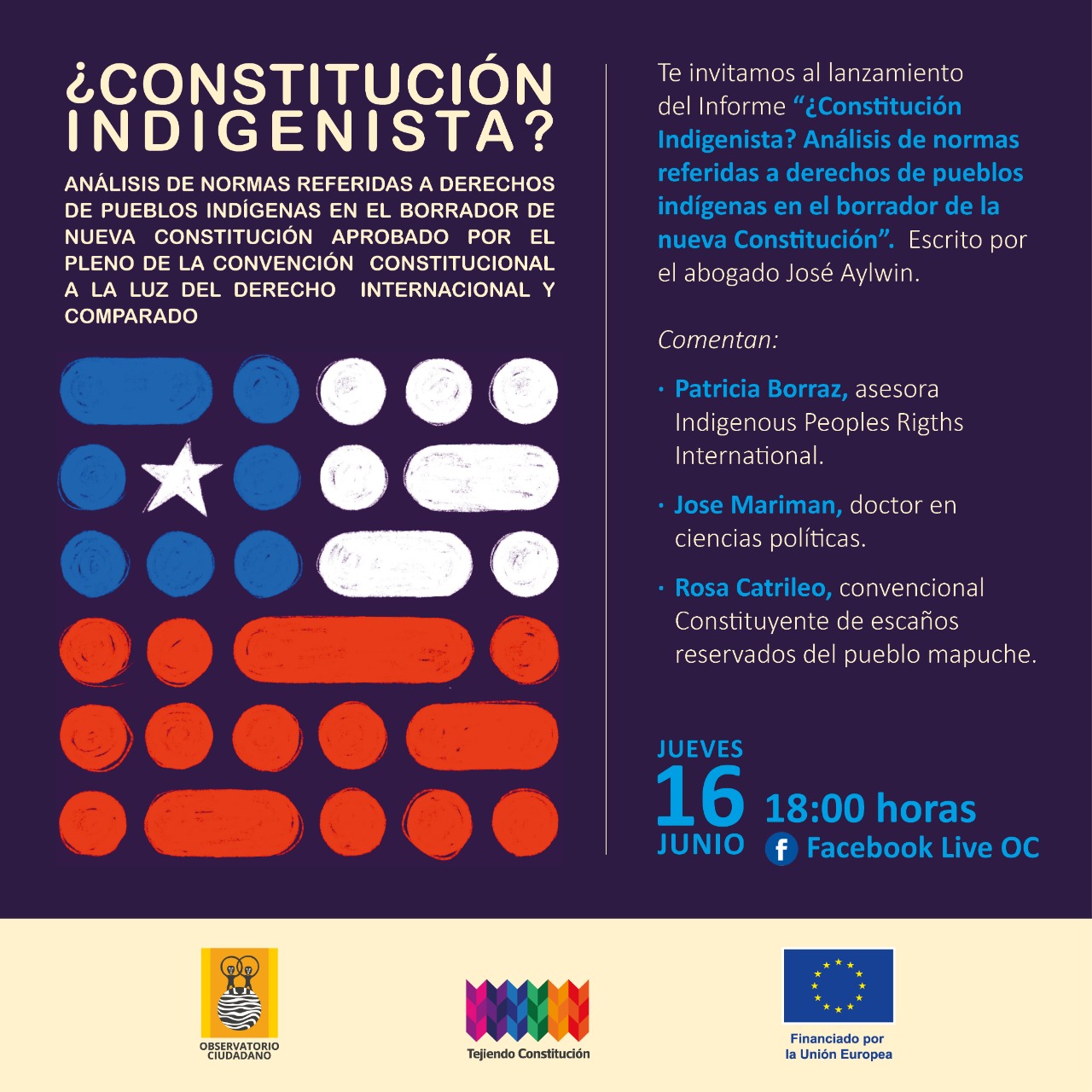

Es muy importante destacar que esta evaluación concluye en un contexto de Convención Constitucional en Chile y dentro de las recomendaciones principales que se hace en este informe destaca la que precisa cambiar la normativa constitucional y posteriormente legal que posibilitó las operaciones de SQM en las condiciones en que esta funciona a través de la apropiación de aguas. “Este informe aparece en un momento de actoría y protagonismo de los pueblos indígenas a través en el país. Ello a través de los escaños reservados en la Convención Constitucional, donde se están elaborando normas para la protección de sus derechos y los derechos de otros sectores frente a la actuación de empresas. Junto a la actoría indígena en la Convención Constitucional hay representación de sectores ambientales y sociales, cuyas alianzas esperamos permitan cambiar las reglas del juego, de modo que violaciones de derechos humanos, como aquellas en las que ha incurrido SQM en el caso del pueblo lickanantay, , sean al menos detenidas y que se pueda revisar la forma de desarrollo de este país identificando alternativas al modelo actual”, afirmó Aylwin.

Por su parte, Manuel Salvatierra realzó la importancia de este mecanismo, enfatizando que revela una realidad bastante invisibilizada en la opinión pública y por el Estado “Desde nuestra posición como Consejo de Pueblo Atacameños es altamente valorable que este informe sea expuesto hacia la opinión pública. Por muchos años este Estado nos ha invisibilizado, ocultando una realidad que no se quiere conocer, por lo que creo que esta es una herramienta más que nos ayuda a contribuir en la defensa y la voz que hemos levantado desde el auxilio que hoy tenemos por el recurso agua que cada vez se agota más y que muchas veces lo atribuimos al cambio climático pero que este se ve afectado por las malas prácticas de las empresas y en particular de SQM”.

“Hablamos de un pueblo originario como los atacameños de Lickanantay que hoy son comunidades que están emplazadas en la cuenca del Salar de Atacama que venimos habitando este territorio por miles de años. El extractivismo nos está llevando a desaparecer y eso es una preocupación que tenemos hoy como originarios que vemos como una historia milenaria puede terminarse por malas prácticas de las empresas” agregó Salvatierra.

“Estamos viendo que nos estamos quedando sin agua, que es un bien vital para la supervivencia de todos los seres vivos de acá, estas extracciones de las grandes empresas nos están dejando sin agua, antes no teníamos este problema y ahora estamos viviendo la sequedad, lo veo en nuestras plantas, nuestra agricultura…nuestra Patahoiri está sufriendo” Expresó Guadalupe Sansón de la Comunidad Atacameña de Coyo.

Para la Fundación Heinrich Böll es fundamental relevar la información, conclusiones y recomendaciones de este documento ya que combina los dos ejes programáticos que se trabajan en la fundación, el eje de Democracia y Derechos Humanos y de transformación Socioecológica y justa, en este sentido el informe que realizó el Observatorio Ciudadano es tremendamente valeroso porque muestra las debilidades y violaciones de DDHH que van en conjunto con la extracción de litio.

“Para nuestra Fundación, ningún desarrollo económico puede hacerse al alero del detrimento en la calidad de vidas de comunidades históricamente vulneradas, y menos aún, la acción climática puede prestarse como excusa para que empresas privadas y agencias gubernamentales permitan la afectación de los derechos del pueblo Lickanantay, como tan bien ha puesto en evidencia el reporte que nos convoca el día de hoy”, afirmó en el encuentro Gitte Cullmann, directora HBS Cono Sur.

Esta publicación puede ser descargada libremente a través de los siguientes enlaces https://observatorio.cl/evaluacion-de-impacto-en-derechos-humanos-de-sqm-en-los-derechos-del-pueblo-indigena-lickanantay/

Resumen Ejecutivo https://cl.boell.org/es/2022/03/31/evaluacion-de-impactos-en-derechos-h…